よく勘違いされがちですが、

飲食店は赤字になったから閉店してしまうのではありません。

「何言ってるんだ?」

そう思われるかもしれませんが、例えばこのようにお考え下さい。

赤字の月があったり仮にその状態が数ヶ月続いたとしても、

家賃や仕入れ業者などへの支払いさえ滞っていなければ倒産も閉店もしませんよね?

逆に言うと支払いができなくなった時=

運転資金が尽きることが閉店に繋がるのです。

だからこそ、お店の閉店や売却のお話を耳にするたび思わずにいられません。

「もし、事業計画を立てる段階で、運転資金まできちんと見積もっていたら。」

「もし、出店時にコストをもう少し抑えられていたら。」

「もし、運転資金がどれくらい必要なのか正確に把握してオープンしていたら。」

このお店は閉店することはなかったんじゃないだろうか。

確かに飲食店の開業は、

とにかくお金がかかります。

物件を借りる・内装を作る・設備を買う・調理器具や食器類を揃える・食材を仕入れる・人を雇う、、、など。

どんなに小さなお店でも数百万円から、場合によっては数千万円の開業資金が必要です。

今回は、あえなく閉店となった実際のケースから、

「開業資金の増やし方・運転資金の大切さ」から「失敗率を下げる方法」について解説します。

飲食店で必要な開業資金はどれくらい?

予算が無限にあれば、最高の場所で、ピカピカの内装で、理想のお店を開きたいところ。

ですが、現実はそうもいきません。

誰しもが限られた予算の中で、

理想(やりたいこと)と現実(予算)との折り合いをつけていくことになるのです。

では、一体いくらかかるのか、ご自身の店舗規模に合わせて考えてみてください。

開業時の費用は大きく分類すると4つです。

?物件取得費

賃料の9〜12ヶ月分、居抜きの場合は造作代金 50〜300万円

?内装工事・設備

スケルトン:50〜80万円/坪、居抜き活用:5〜50万円/坪

?開業諸経費

初期仕入:想定売上の30〜40%、その他経費:50〜200万円

そしてこれが最重要。

?運転資金

月間固定費の6か月分

「6ヶ月分も必要なの?」と感じる方もいらっしゃるかもしれません。

でも、運転資金だけは削らないでください!

理由は明快です。

最初から黒字で回るお店は、ほぼないから。

運転資金の重要性。飲食店は開業2ヶ月目〜6ヶ月目は赤字

開業して間もない時期に赤字になりやすいのには、2つの理由があります。

?集客が安定しない

オープン直後は「オープン景気」などの影響もあり、来客数も多く、十分な売上が見込めます。

しかし

2〜3週間もすると、客足は落ち着きます。一旦、大きく売上が落ち込みます。

多くの飲食店は、オープン2ヶ月目あたりに売上の底を迎えます。

そこから徐々に

リピーターを獲得し、半年から1年を掛けて、コツコツと売上を増やしていくのです。

?ムダなコストが発生しすい

いくら事業計画をしっかりたてても、開業してみなければわからないことは多くあります。

その1つが

来店数・来店時間の予測。

予測が外れてしまうと、過剰な仕入れによる

食材ロスの発生や、スタッフを必要以上に配置し

無駄な人件費がかかってしまうという事態に。

また、スタッフも不慣れなためオーダーミス、食器の破損、レジ打ちミスなども起こるかもしれません。

とにかく

余計な出費(コスト)が多くなりがちなのがオープンしたてです。

上記のようなことは少しずつ減らしていくことで、

3〜6ヶ月後にはコストの適正化が図れてきます。

資金が尽きたら閉店。回避するために、運転資金の準備を

万が一、運転資金がほとんどない状態でスタートし、赤字が2ヶ月も続いたら

アッと言う間に資金は底を尽き、残念ながらもう

閉店するしかありません。

家賃も払えず、仕入れもできず、アルバイトの給料も支払えないのでは続けようがないのです。

もちろん、どんなお店も必ず2ヶ月目に赤字になるワケではないですし、初月からずっと黒字のお店もあります。

しかしながら、どんなに綿密な計画を立てたとしても、どんなに素晴らしいアイデアと経験をお持ちの方でも「

万が一」の事態は起こりえます。

また、資金不足のリスクと同じくらい…いや、それ以上に怖いのは、

精神的な余裕がなくなってしまうこと。

どんどん減っていく手元資金に追い込まれてしまうのです。

精神的に追い込まれた状態では正しい経営判断はできません。

危機を抜け出すアイディアも出ず、正しい行動がとれるはずもありません。

悪いことにそういった雰囲気は人に伝わります。

スタッフはもちろん、お店の空気にも悪い影響が。

その結果、

客足は遠のき、売上が更に減少、、、まさに「負の連鎖」です。

「万が一」の備えとして、運転資金は確保しておきましょう。

開業資金で削れるのはどこ?

「運転資金を削るな」というなら、コストダウンできる部分は知っておきたいですよね。

お伝えします。

運転資金以外はすべて削れます。

物件取得費

賃料の9〜12ヶ月分かかります。

運転資金を確保するために計画をたてた方なら、「いくらの物件であれば取得できるか」が見えるはずです。

まずは、

予算内で物件が取得できるものを探しましょう。

もし、とても気に入った物件が予算を少しオーバーしてしまう場合。

物件交渉にチャレンジします。

交渉する際には、「

保証金が1ヶ月減れば契約できる」「賃料が8千円安ければ入居したい」など具体的に考えましょう。

交渉が認められる場合もありますが、残念ながら、断られる場合もあります。

伝え方次第で、

話が流れてしまうリスクもあります。

担当の不動産会社とまめに連絡をとりながら、慎重に進めましょう。

食器

雰囲気の良い食器を使いたい気持ちはわかります。

しかし、コストダウンが必要であればぐっとこらえましょう。

安価なものがある食器は、買い直しがききます。

100円均一・IKEAなどを上手に使ってまずはコストダウンを。

本当に使いたい食器は、お店が軌道にのってから揃えても遅くありません。

■(参考記事)お皿・グラスは何枚あればいい?「食器・備品発注」

厨房機器

2つのコストダウン方法があります。

?そもそも使う機器の数を減らす

?そもそも使う機器の数を減らす

例えば、このようなことで減らします。

・フライヤーを使う予定だったが、天ぷら鍋で我慢する。

・パスタボイラーを検討していたが、パスタ鍋ですます。

厨房機器を減らすと、購入コスト削減のほかにもう1つ良いことが!

それは、

省スペース。

厨房スペースが狭い物件も検討できるようになり、

物件取得費用も抑えられます。

専門の機器は使い勝手が良いです。

多少の不便とコストダウンを天秤にかけ、何が必要か考えていきましょう。

?リース

リース会社が代わりに機器を購入し、一定期間貸出を行います。

初期費用をかけずに、月々の支払のみで必要な厨房機器をそろえられます。

いくつか

注意点がありますので、確認しておきましょう。

・審査を通過できず、そもそも利用できない

リース会社では社ごとに独自の基準があります。

収入がない独立開業者は審査がどうしても厳しくなります。

対策は2つ。

?収入が安定している方に連帯保証人をお願いする

?複数のリース会社に依頼を出す

・購入するより最終的に高くついてしまう

リースで支払う総額は購入額より高くつきます。(目安:20%)

ただし、メンテナンス料金も含んでいるため、その分はお得です。定期点検や修理を無料で行ってもらえます。

月々の支払いだけで、厨房機器をそろえられるのは魅力的です。

しかし、20%多く支払いが必要なことを考えるとご自身で購入する選択もありです。日本政策金融公庫で借り入れて購入することもあわせて検討しましょう。

・途中解約ができない

自由に返却・解約を行うことはできません。

定めた期間より前に解約する場合は、残額の一括払いが必要です。

内装

全て内装会社へ依頼するのではなく、

できる部分は自分でするとコスト削減ができます。

ただし、「

電気・ガス・水回りなどインフラ周りの施工」と「安全に関わる箇所」は専門家へ依頼すべきです。

壁紙(クロス)貼り、タイル貼りなど、安全面からみて問題がない部分をやりましょう。

もしDIYをご検討なら、実際に出店コストの削減に成功した和食居酒屋の方の記事をご覧ください。

■(参考記事)店舗の内装工事を自分で行う時(DIY)のメリット・デメリットと注意点

さまざまなコストダウン方法をご紹介しましたが、運転資金を守る方法はそれだけではありません。

資金調達をし、開業資金を増やすという手もあります。

日本政策金融公庫の新創業融資は『

無担保・無保証・低金利』。これから開業する方の強い味方です。

融資・借り入れてでも、運転資金は準備すべき

「借金には抵抗があるし、金利がもったいないから借り入れはしたくない…」

開業者様より、こういったご要望もいただきます。

お気持ちはわかるのですが…

創業時に借りれるだけ借りることをオススメします。

なぜなら

・創業時が一番借りやすい

・運転資金が潤沢に確保できるチャンス

・必要なければ、繰り上げ返済すればいい

公的融資は1〜3%の低金利。

運転資金が枯渇してしまえば、閉店の危機です。

融資で十分な運転資金を確保するのも1つの手段です。

店舗を軌道にのせられさえすれば、

繰り上げ返済もできます。

以降、利息はかかりません。

■(参考記事)住宅ローンが残ってても開業の融資って受けられる?

オープンから半年、運転資金を使い「準備」できるかが命運をわける

しっかり準備した運転資金を

どう使っていくか。ここが重要です。

開業はスタートラインでしかありません。

目的は・・・

たくさんのお客様にご利用いただき、長期に渡り商売(経営)をすること。

その下準備を運転資金が尽きる前に終える必要があります。

開業し、目まぐるしく変わる状況の中で、問題の発見と改善を繰り返していく。

日々の営業をこなしながら取り組むのがいかに大変か……

想像に難くありません。

あえて言います。

開業後、店舗の運命を分けるのはココです。

お客様に愛されるお店をいかに早く作れるか。

「お店が軌道に乗るってどういう状態なの?」

「軌道に乗るまではどのくらい時間がかかるものなの?」

「昨日はお客様が来たけれど、今日は客数「0」、明日は大丈夫?」

こういった疑問は

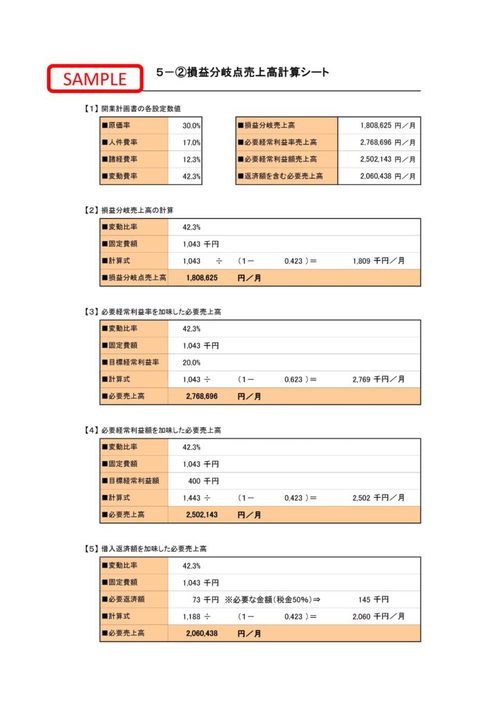

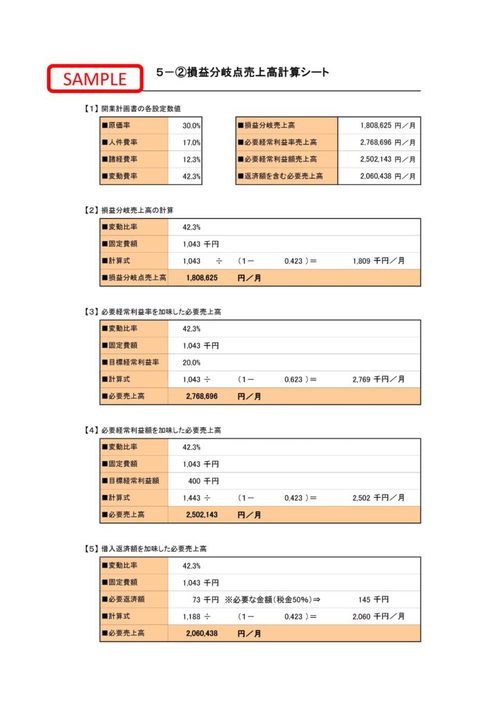

事業計画書で解決できます。

お店の状態を判断するには、それが1番なのです。

開業前に融資などで使うイメージが強い事業計画ですが、

本当に使うのは「開業後」。

事業計画は、店舗が発展するための「

道標(みちしるべ)」です。

適切な事業計画がつくれていれば、それを基に、常のお店の健康診断ができます。

あと1つ欲をいうなら、開業1年後に「

お客様の半分がリピーター」という状態を目指しましょう。

来店しているお客様を「新規」と「リピーター」で分け、

新規客が半数以上だというお店は黄色信号。

一般的に、新規客と比べ、

リピーターへの販促費用は5分の1。

着実にリピーター客を増やしてきた店舗が有利に経営していけるのです。

長くなりましたが、2つだけ覚えておいてください。

?開業前には十分な運転資金の確保を

?開業後は長期に渡り商売するために資金を使う

健全な経営をしていくために、「運転資金」をしっかり準備しましょう。

もしお悩みのことがあれば、コストダウン・資金調達、どちらのご相談も受付中です。

■この記事を読んだ方はこちらもオススメ

飲食店開業「スケジュール・流れ」の全て。失敗を減らすための理想の手順。

店舗経営における万が一の”守り”の知識「店舗売却・譲渡・閉店のキソ知識」

飲食店オープンの集客アイデア実例!「味の良さ」と「初回来店」の関係とは

飲食店開業お役立ちツール(無料)

■創業計画書無料ダウンロード■

■創業計画書無料ダウンロード■

■事業計画書無料ダウンロード■

■事業計画書無料ダウンロード■

事業計画書・資金調達についての無料セミナー

8割の方が希望通りに融資を引き出せない!

8割の方が希望通りに融資を引き出せない!

融資担当者を納得させる“2割”の

事業計画書の違いと作り方

創業融資は「国がやっていることなのに意外……」と思われるかもしれませんが、実際、8割の方が満額融資を得られず、やむなく開業の計画を変更したり、開業そのものを見送っているということが現状です。

本セミナーでは、実際に満額融資を得た事業計画書を用い、「

なぜ満額融資を得られたのかを徹底解説」致します。

■無料セミナー「事業計画・資金調達の極意」ご予約・詳細はこちら■

人気ブログランキング

人気ブログランキング

にほんブログ村

にほんブログ村